皆さん、投資関連のデータを分析するときにどのようなツールでグラフ化していますか?真っ先に思いつくのはinvesting.comなどのサイトからCSVデータをダウンロードして、自分でExcelを駆使してグラフ化する方法でしょうか。僕もよくこの方法をつかってデータをいじっています。

けれどもこの方法には欠点があります。それはめんどくさいということです。CSVデータをいちいちExcelに貼り付けなきゃいけないし、特にグラフ化する際には体裁を整える必要もあります。なので僕も本当に複雑なことをやる以外には、極力使いたくない方法です。

そうなるとウェブブラウザ上で簡易的にグラフ化する方法が次に重宝されます。これもいくつか使えるサイトはありますが、僕が最もよく使うのがFREDです。Federal Reseve Economic Dataの略で、FRBが公開しているマクロ経済データを無料でいじれる素晴らしいウェブサイト。ほんとうに便利です。

このFREDでよく使う経済指標は以下の記事で取り上げています。よかったら見てみてください。今回はその応用編です。

このFREDには無限にデータが格納されていて、それだけでお腹いっぱいなのですが、それをグラフ化するだけにとどまっていないのがこのFREDのすごいところ。というのも、2つのデータの足し算や引き算を演算してグラフ化することが簡単にできるのです!僕はその手法を最近知って、とても感動しています(笑)その感動を皆さんと共有すべく、今回は記事にすることにしました。この記事がこれから米国の経済指標を分析する方の参考になれば、それ以上にうれしいことはありません。

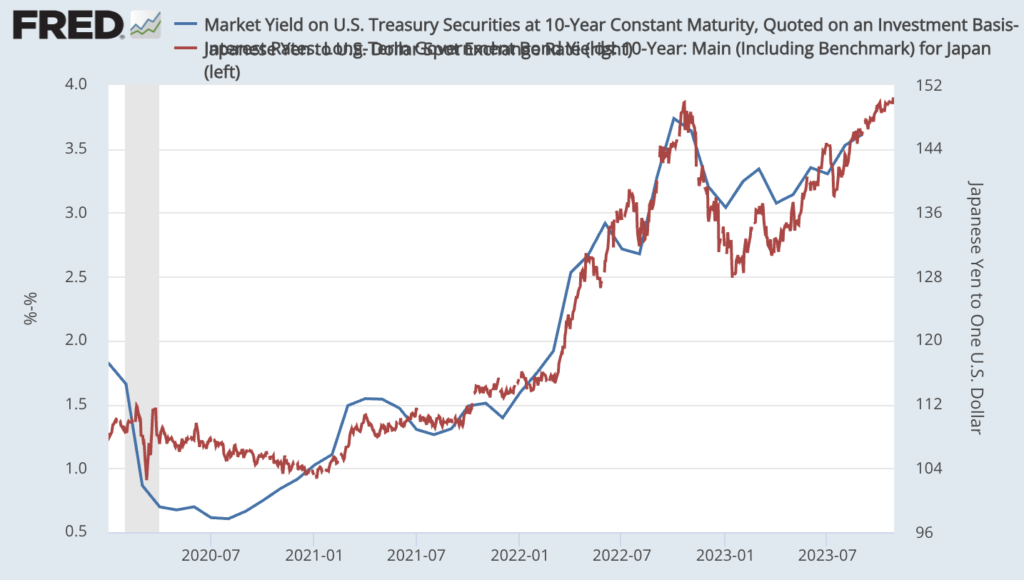

米国の長期金利と日本の長期金利の差分をグラフにしてみよう

ということで、今回のテーマは上記のとおり。昨今、円安がどんどん進行していて話題になっていますよね。ちょうど150円というレートになっていて、あまり見た記憶がないような円安具合です。

その駆動力になっているのが日米の金利差と言われているのは皆さんもご存知かと思います。通貨というのは金利がつく通貨に人気が集まりますから、米国が利上げをして日本が利上げをしないので皆がドルを買う、そういう構図になってるわけです。

では、この仮説が本当に正しいかを見るには日米の金利差とドル円を並べてみることで検証できるでしょう。そのグラフを作っていきたいと思います。ポイントは日本と米国の長期金利差を算出してグラフにすることです。

STEP1:まずは米国長期金利のグラフを描く

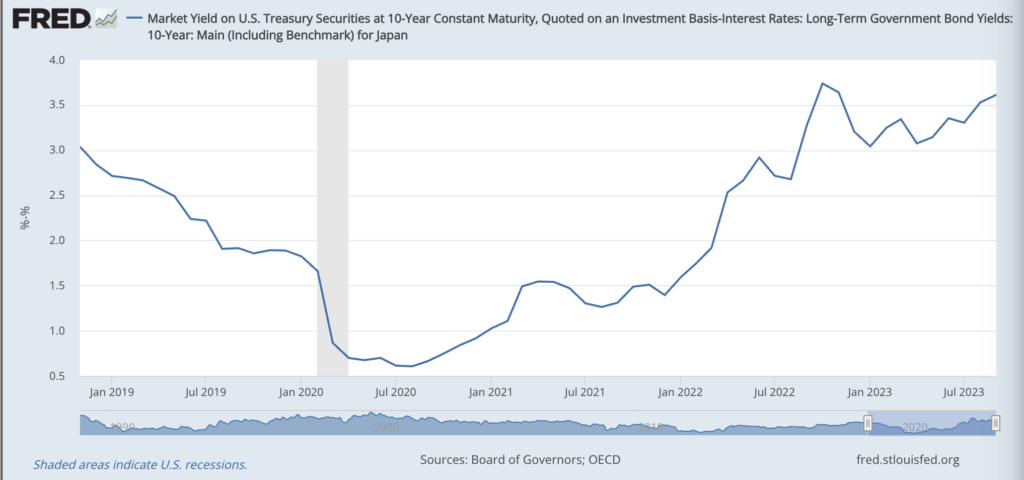

まずはFREDにアクセスして「DGS10」と打って検索をかけてみてください。そうすると、米国の長期金利のデータがヒットします。それをクリックしたらこんな感じでグラフが描けるでしょう。

STEP2:日本の長期金利データを引き算する

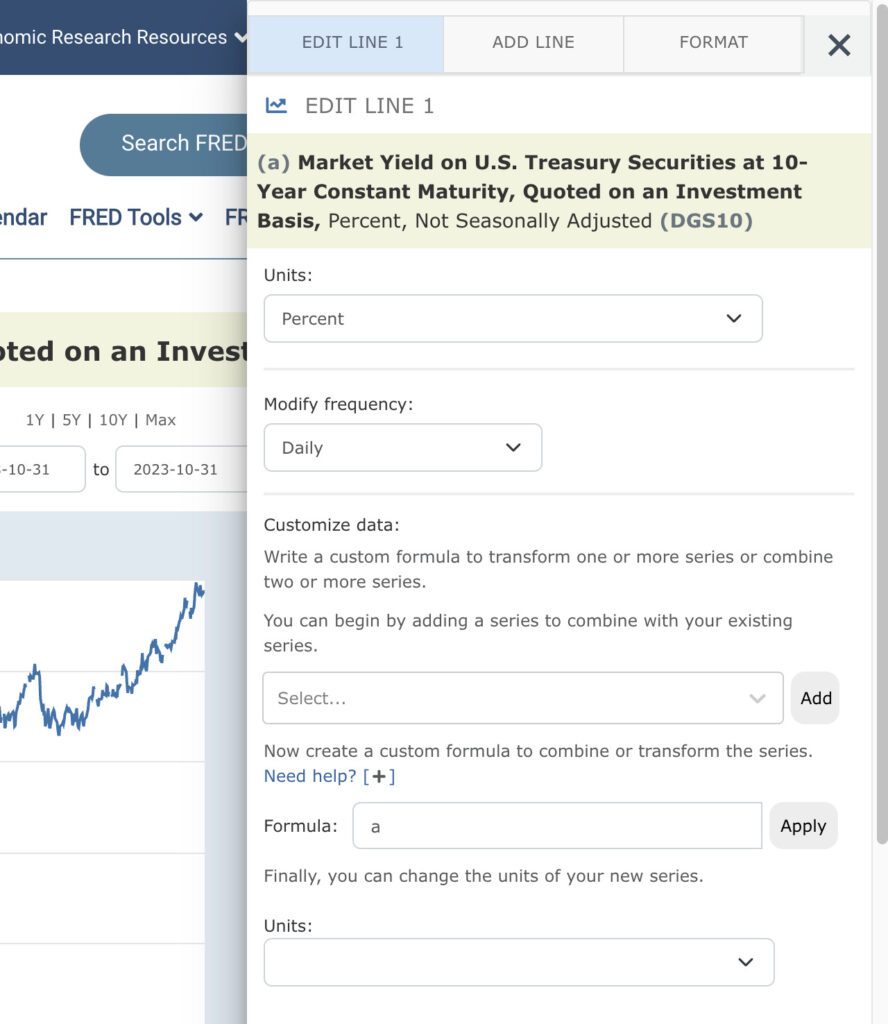

上記グラフから日本の短期金利を引き算してやります。ここからが本番。グラフの右上にある「EDIT GRAPH」をクリックしてみましょう。

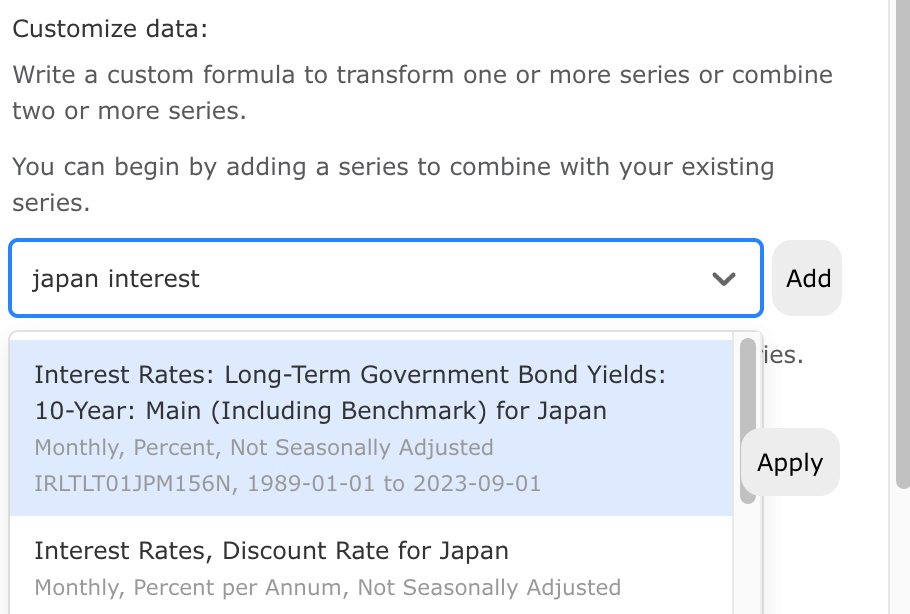

表示されたメニューの下側の「Customize data」がグラフの引き算をするオプションです。まずはこの上側の検索窓から日本の長期金利を検索します。「Japan interest」と検索するとヒットするでしょう。これを選択して「Add」ボタンをクリックします。

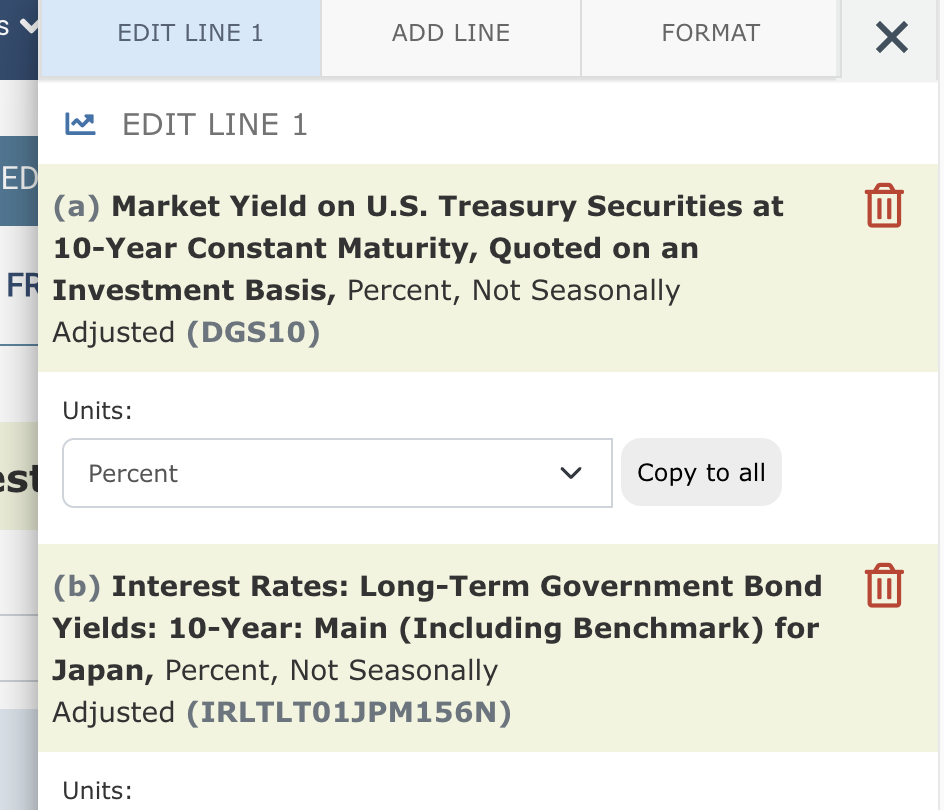

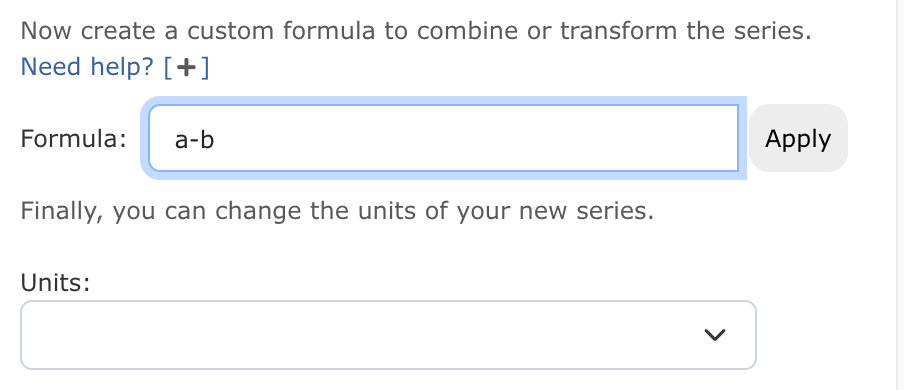

あとはこの2つのデータ (a), (b) を用いて、足し算・引き算なり掛け算・割り算をすればいいわけです。それは同じ設定メニューの下側の入力窓(fomulaのところ)で実行します。今回は日米の金利差を計算したいので、引き算してみましょう。以下のように入力してみました。

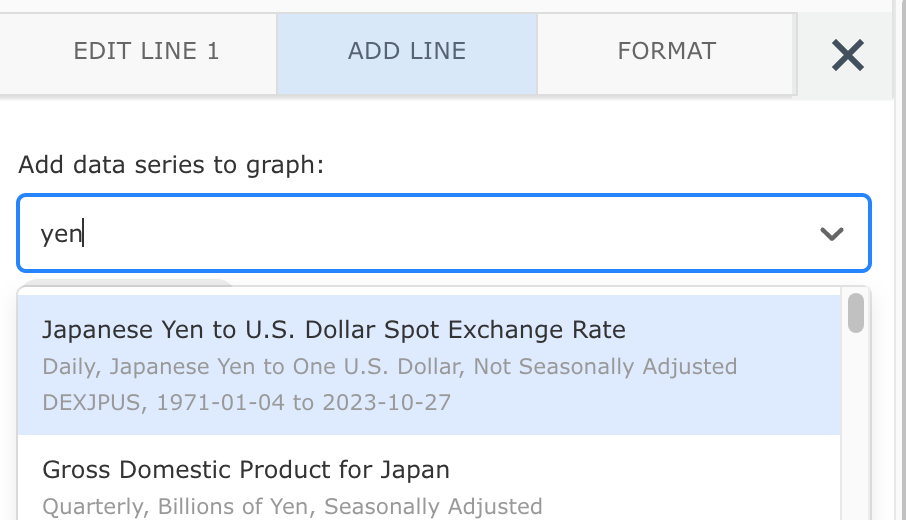

STEP3:ドル円レートをここに重ねる

ここまでできたら後は簡単です。当初の目的であったドル円レートをこのグラフに重ねてみて、動きを相対比較してみましょう。同じく「EDIT GRAPH」から「ADD LINE」タブをクリックして、追加したいデータを検索します。ここでは「yen」あたりで検索すると、ドル円レートがヒットするでしょう。

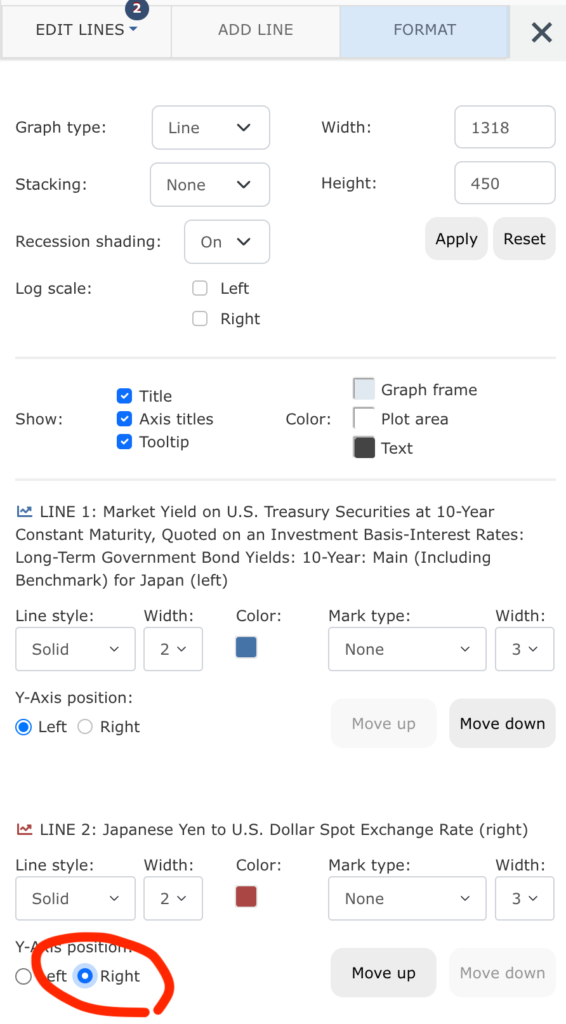

次元の異なるデータを同一軸に表記すると、もはや何を見ているかわからなくなります。ドル円と金利は軸を分けるべきでしょう。同じく「EDIT GRAPH」メニューから軸を変更してやればOK。

というわけでグラフが完成しました!引き算のデータもExcelなどのまどろっこしいことをせずにきれいに作ることができます。この機能はほんとうに感動しました。ぜひ皆さんも使ってみてね!それにしても日米金利差とドル円レートの相関はすごいな(笑)

結論:簡単な演算ならFRED内でやってしまおう

今回はFREDでのグラフの作り方を記事にしてみました。ひょっとしたら上記のプロセスが複雑で難しいと感じるかもしれません。でも実際にやってみると凄く簡単だし、当然Excelでグラフにするよりも随分楽に作ることができます。めちゃくちゃ便利ですよね。

僕がこのFREDの好きなところは、グラフが”きれいに”描けることです。他サイトだと見にくかったりするデータもこのFREDであれば見やすく作れるんですよね。そしてデータの種類も豊富です。

ぜひ皆さんもマクロ経済指標を分析する際に使ってみることをおすすめします。目下の問題は無限にあるデータから自分のほしいデータを探し出す「検索能力」です。似た名前のデータがめっちゃあるから(笑)

楽天証券ユーザーならまずは「楽天モバイル」

-

3GB未満なら税抜880円/月、使いすぎても上限2880円/月のわかりやすいプランが良い。

-

楽天市場のSPUは驚異の+4倍!僕はざくざくポイント貯めて、クレカ積立で消化してます。

-

回線も強化されてきて、圏外になることもほとんどなくなってます。

今から投資始める方におすすめの証券会社

-

僕の主力 楽天・プラス・S&P500 や人気の楽天SCHD が買える唯一の証券会社。

-

とにかく視認性がよくて使いやすいのが最大の魅力。

-

楽天プラスシリーズは保有するだけで楽天ポイントもらえる。

- 公式:https://kabu.com/

- au Payカードと組合せての積立で0.5%ポイント還元。

- 公式:https://www.matsui.co.jp/

- 投信信託を持ってるだけでポイントもらえる投信残高ポイントに強い

- 公式サイト:https://www.sbisec.co.jp/

- SBI独自の四半期決算型の高配当投資信託を購入できる唯一の証券会社

- 投資信託で高配当を楽しみたい方はSBI証券が良いでしょう。

iDeCoのおすすめ証券口座はこちら

- 公式:https://dc.rakuten-sec.co.jp/

- iDeCoでもNASDAQ100やS&P500に投資したい人にオススメ

- NASDAQ100投資信託では楽天証券の楽天・プラス・NASDAQ100が最低コスト

- 公式:https://www.matsui.co.jp/ideco/

- iDeCoでも保有資産残高に応じてポイントがもらえる!

- インデックス投資の鉄板、eMAXIS Slimシリーズをラインナップ

- 公式:https://info.monex.co.jp/ideco/index.html

- iDeCoでもNASDAQ100に投資できる!

- 公式:https://go.sbisec.co.jp/prd/ideco/ideco_top.html

- 普段使用しているネット証券がSBIなら統合してスッキリです!

証券口座乗っ取り対策に!パスワード管理は1Passwordで

- 公式:https://1password.com/jp

- どんな端末を使っていてもストレスなく使えるパスワードアプリ

- 強固なセキュリティ、過去に重大漏洩事故は起こっていない安心感

投資を学ぶなら:資産運用ですごく勉強になる書籍

僕が実際に読んで「ほんとうに良い本だなぁ〜」としみじみ感じた名著をご紹介します。どれもめちゃくちゃ良い本ばかり。インデックス投資を始めたての方におすすめです。

以下の中にはKindle Unlimited(月々980円 読み放題、初めてだと30日無料キャンペーンもある)のサービスで利用できるものもありますのでチェックしてみてください。

この本は僕が初めて読んだ投資関連の書籍。当時、個別株で失敗し、偶然思うがままに買い付けた米国株インデックスETFに出会い、それにいい感触をもっていました。その感触を自信に変えてくれた本です。僕と同じく、初めて投資書籍を読まれる方にはこの本を最初にオススメします。

投資に関するネット記事は数あれど、最も有名で価値ある記事はコレなのでは?という記事の書籍版です。ぜひ投資書籍の2冊目に読んでほしい一冊としてピックアップしました。これを読むだけで本当に資産運用が完結する内容になっていて、僕も当時衝撃を受けました。もちろん書籍版の内容の本質はネット記事とほぼ同じですが、理論編がわかりやすく改定されていたり、読みやすくなっています。

インデックス投資の名著中の名著です。個人投資家にとっての投資は「ミスった者が負ける」敗者のゲームになった、というのがタイトルの由来。ここで言うミスとは、市場動向に動揺して売買してしまうことを指します。いいからインデックスホールドしとけ、という本。インデックス投資家の教養として読むべき本です。

これは僕が最近読んでよかったと思ってる本です。マクロ経済における金利の重要性を懇切丁寧に説明してくれています。金利が経済の基本であることを再認識させられました。初心者でも読みやすいように書かれていて、とくに予備知識は必要ありません。投資タイミングに活かせるかと言えばそこは同意しかねますが、金利による経済の定性的な動きを理解するのはこれで十分と思いました。

この本はKindle Unlimitedの読み放題サービスで提供されていることが多いです。Kindle Unlimitedは初めてであれば30日無料体験が使えるので、それで読み切ってしまうのもいいかと思います。僕はそうしました。

これは最近複数の視聴者さんに紹介してもらって購入した本です。主張は題名どおり「余剰資金が出たら即刻インデックス投資せよ」というもので、僕も思想とほぼ一致しています。また、前半部分では「節約には限界がある」「収入を増やす努力をしよう」という主張もされていて、その辺も共感できる部分は多いです。とてもいい本だと感じましたので、よかったら手にとってみるとよいかと思います。

これは最近視聴者さんに教えてもらった本です。株式投資や資産運用の考え方を学ぶのに、とても素晴らしい名著だと思いました。著者はインデックス投資にも精通していることが伺える一方で、各個人の資産運用は人としての合理性も考慮すべきと説いてます。株式投資のリターンは「リスク(値動き)の対価」をわかりやすい例も含めて明示してくれていて、投資初心者の方にぜひ読んでみてもらいたい本ですね。

2024年の年初に亡くなられた山崎元さんの遺作。内容は父から息子への手紙をイメージして、資産運用や生き方のアドバイスをおくるというもの(実際に送られた手紙の内容もあります)。涙なしには読み切れない名作でした。投資における主張はいつもの著者のものと全く同じ。ブレないところが山崎さんの良さですね。ぜひ読んでもらいたい一冊。

米国の著名投資家ハワード・マークス氏の著書で、彼の著書はなんとあのウォーレン・バフェットのお気に入りらしいw バークシャー・ハサウェイの株主総会でこの本を配ったというウワサも残っています。ハワード・マークス氏自体はインデックス投資にも一目を置くアクティブ投資家で、市場平均に勝つのは難しいと認めつつもどうすれば勝てるか?を色々とアドバイスしてくれる本です。

僕が一番好きな本。難しい数学的な知識を必要とせず、現代ポートフォリオ理論(≒ランダムウォーク理論)をかじれます。正直な感想を言うと全ての書いてることが興味深かったわけではありません。なので隅々まで読んだわけではないですが、理論のところはとてもわかりやすいのでおすすめです。これ読んでからWikpedia見たらだいぶ理解が進みました。

上記の本に加えてもう少しファイナンスを詳しく知りたい方向けにおすすめです。CAPMの考え方やそれをもう一歩発展させた3ファクターモデルのことも理解できます。ほかにもプライシング理論やリスク管理などの基礎知識もこれで十分わかるかと。

インデックス投資の父でありVanguard創業者のBogle氏の名著です。僕が最も尊敬する偉人でもあります。その先見性と残された功績には尊敬の念しかありません。内容はインデックス投資のベーシックな内容ですが、後半には債券との組み合わせ論などにも言及されています。全部が全部同意見というわけではありませんが、インデックス投資を志す者であれば必読書とも言ってよいかと。

ランダムウォーク理論(株価の動きはわからないという前提を置く理論)について、歴史を交えて語った本。これも名著と言われています。理論の概念はざっくりとわかるかと。歴史の部分が長くて、そこは読み飛ばしました。

本をほとんど読まない僕が唯一知ってる作家さん、橘玲さんの本。とても読みやすい文章で書かれていて、こんな文が書きたいなといつも思ってます。僕が海外株を中心に買っているのはこの本の考え方に近いです。

かつて日本の長者番付で一位になったサラリーマンとして話題になった清原達郎氏の初めての著書。これまでメディアにほとんど出てこなかった氏の赤裸々な体験談が多数載せられています。内容は初心者向けではありませんが、どこにでも溢れているインデックス投資を勧めるだけの本に飽きた方にはとても面白いはず。かく言う私もその一人(笑)純粋な読み物としてとても面白いです。

社会保険料がホットな話題として挙げられることが増えました。本書はその社会保険料の節約として最も有名な「マイクロ法人スキーム」のきっかけになった名著です。いま巷で使われているマイクロ法人という言葉は、この書籍で初めて使われたと言われています。もしマイクロ法人設立に興味があれば、まずは最初のバイブルとして読破しておくべき一冊です。

※以下のリンク先におすすめ書籍をまとめています

![敗者のゲーム[原著第8版]](https://m.media-amazon.com/images/I/512Xx-NQJGL._SL160_.jpg)